この記事の監修ドクター

ペインター博士

アメリカテキサス州出身。ブリガム・ヤング大学で運動科学の学位を、パーカー大学ではその博士号を取得。

現在はユタ州ファーミントン市でカイロプラクティックを施術する傍ら、

「国境なき医師団」と協力し、ハイチやドミニカ共和国を含む複数の国で医療の提供にも注力している。

オメガ3とは?

オメガ3とは魚やアマニ油、エゴマ油などに含まれる油分(脂肪酸)のことを言います。

油分には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」の2種類があります。

「飽和脂肪酸」は化学的に安定しており、溶ける温度(融点)が高く室温では固体の油です。一方、「不飽和脂肪酸」は化学的にも不安定で、低い温度でも溶け、10~20℃程度の室温では液体の油になります。

さらに不飽和脂肪酸は「オメガ3」「オメガ6」「オメガ9」に分類され、このうちオメガ3は魚油(フィッシュオイル)に含まれるDHAやEPA、アマニ油やエゴマ油に含まれるα-リノレン酸など、構造の中に炭素の結合を2つ以上持つ多価不飽和脂肪酸の総称です。

また、飽和脂肪酸とオメガ9は「体の中でつくれる油」、オメガ6とオメガ3は「体の中でつくれない油」と分類することができます。

| 体の中でつくれるアブラ | 体の中でつくれないアブラ | ||

|---|---|---|---|

| 飽和脂肪酸 | オメガ9 | オメガ6 | オメガ3 |

| ・バター ・ラード ・パームオイル ・ココナッツオイル ・牛肉 ・牛脂 ・チーズ など | ・オリーブオイル ・菜種油 ・アボカドオイル ・アーモンド ・鶏肉 ・豚肉 など | ・サラダ油 ・コーン油 ・大豆油 ・マヨネーズ ・インスタント食品 ・ポテトチップス など | ・エゴマ油 ・アマ二油 ・魚油 ・青魚 ・チアシード など |

つまり、オメガ6とオメガ3は食べないとどんどん減ってしまう油分なのです。

しかしオメガ6は調理などで多く使われるため、現代人は過剰摂取気味となっています。

逆にオメガ3は、ほとんどの人が1日の推奨摂取量である1.6~2.4gはおろか500㎎も摂取できていないと言われています。

α-リノレン酸、EPA、DHAとは

オメガ3は構造の中に炭素の結合を2つ以上持つ多価不飽和脂肪酸の総称で、自然界に存在する一般的なものは10種類ほどあります。

その中の代表的なものが、よく耳にするα-リノレン酸、EPA、DHAになります。

【α-リノレン酸】

α-リノレン酸は、必須脂肪酸の1つで、体内では様々な役割を担っていますが、そのすべては未だ解明されていません。

明らかになっているものとしては、血液や血管の健康を保ち、虚血性心疾患※のリスクを軽減する効果や、アレルギーの原因の1つとされる過剰摂取されたリノール酸を阻害することで、体のアレルギー反応を抑制することに関連する働きが正常になされるよう導いています。

α-リノレン酸は体内に入ると、DHAやEPAに変換されますが、変換率は10~15%程度です。とても不安定で酸化しやすい性質を持っています。

※虚血性心疾患・・・「虚血」とは「血がない状態」を意味し、心臓に十分血がいきわたらないことにより起こる疾患です。

【EPA】

「エイコサペンタエン酸」の略

EPAは少量ですが、人間の体内でもα-リノレン酸から合成される脂肪酸です。1960年代、グリーンランドのイヌイットの疫学調査がきっかけで、デンマークで発見されました。

EPAは、血液の粘度を下げ、血小板の凝集を抑えるので、血液サラサラ効果があるとされ、血管や血液の健康を維持するためになくてはならない成分であることがわかってきています。

医学的には、抗血栓作用、血中脂質低下作用(コレステロール、中性脂肪)、血圧降下作用などが認められており、高脂血症などの治療薬に用いられています。また、抗炎症作用などの健康効果も期待されています。

【DHA】

「ドコサヘキサエン酸」の略

DHAは、1980年代後半に脳や網膜などの神経系にたくさん含まれていることが話題となりました。脳の60%は脂肪で出来ていますが、そのうちの15~20%はDHAで構成され、脳や神経組織の発達に大きく関わっています。他にも、目の網膜、心臓(心筋)、胎盤や母乳などに多く含まれています。

脳細胞を活性化させ、神経組織の機能を高める働きを持っているため、記憶力や学習能力の向上効果があります。

EPAとDHAの違い

同じオメガ3であるEPAとDHAは分子構造がよく似ており、いずれも血中の中性脂肪やコレステロールを低下させる働きを持っています。この2つはセットで耳にすることが多い成分ですが、実際にはどのように違うのでしょうか?

この2つの成分の最大の違いはDHAは脳の構成成分で、脳が必要とする限られた栄養分の1つであるのに対し、EPAは脳の入り口の「血液脳関門」※を通過できないことにあります。その他にもDHAは脳や網膜において局在する比率が高いこと、中枢神経に作用することが挙げられます。

しかし実際には、EPAとDHAは互いに補完しながら、それぞれの働きにより脳内の血管を健康に保つことができるのです。また、EPAは「血液脳関門」を通れませんが、体内に入ったEPAはDHAにも変化します。

一般的に、EPAは血液サラサラ、DHAは脳の活性化や機能維持に効果的で、また中性脂肪に対してはEPA、コレステロールにはDHAが効果的であると言われています。

※血液脳関門・・・脳の血管から神経細胞へと有害な物質が移行しないよう、血液と脳の組織液との間の物質交換を制限する仕組み。

EPAの効果

① 生活習慣病の予防・改善

中性脂肪を減らす働きがあり、善玉(HDL)コレステロールを増やし、悪玉(LDL)コレステロールを減らしてくれます。 ⇒ 「中性脂肪+コレステロール」の組み合わせの生活習慣病である「脂質異常症」の予防・改善に効果的です。

EPAは「血小板凝集抑制効果」が強力なため、血栓をつくらせない作用があります。 ⇒ 「心筋梗塞」や「虚血性心疾患」などの予防効果があります。

硬くなった血管を柔らかくし、血液をサラサラにしてくれます。 ⇒ 「高血圧」の予防・改善に効果的です。

② アレルギー症状の緩和

EPAはアレルギー物質として有名な「ヒスタミン」以外に、「ロイコトリエン」という物質に対しても効果があると言われています。

ロイコトリエンは、体内で脂肪酸が変化してできます。

EPAがロイコトリエンの原料となる脂肪酸に置き換わり、ロイコトリエンを発生しにくくし、アレルギー症状を抑制すると言われています。

また、花粉症だけでなくアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患の緩和にも有効であると言われています。

③ 炎症の抑制

EPAには抗炎症作用や免疫力を高める作用があります。炎症を引き起こしたり白血球の活性化に関わる因子の働きを抑制することで、病気の発症を抑えたり、改善したりすることが期待されています。 特にEPAは骨格筋の細胞、軟骨や関節細胞の炎症にも効果的であると言われています。

④ 精神の安定

EPAにはうつ病やイライラを緩和させ、情緒を安定させる作用があると言われています。

うつ病の症状が強い人ほど「アラキドン酸」という脂肪酸の比率が高く、症状が軽度な人はEPAの値が高い事が分かっています。アラキドン酸はオメガ6脂肪酸で動物性食品に多く含まれるため、現代人は過剰摂取気味といわれています。

では、なぜEPAが精神的な部分に関係しているのかというと、脳内のセロトニンの働きと繋がっているからなのです。セロトニンというのは、「幸せホルモン」と呼ばれており、精神を安定させる作用を持った物質です。そんなセロトニンの働きを向上させてくれるのが、EPAなのです。

DHAの効果

① 記憶力、判断力の向上

DHAは脳を構成する約140億個の脳細胞の膜に存在し、脳内でも特に記憶や学習能力について担う「海馬」というところに多く集中しています。

DHAが脳に到達すると、神経細胞のニューロンなどが柔軟になり、神経伝達物質が活性化され、情報伝達がスムーズになるという働きがあります。

DHAを3週間摂り続けた結果、記憶力が飛躍的に高まったという実験結果も報告されており、DHAは記憶や学習能力を向上させるためには必要不可欠な成分と言えます。

②アルツハイマー型認知症の改善

認知症には脳梗塞や脳卒中、脳出血など、脳の血管の障害が原因で起こる「脳血管性認知症」、脳内の海馬や側頭葉という部分に萎縮が見られる事で発症する「アルツハイマー型認知症」の2種類があります。

アルツハイマー型認知症は脳の神経細胞が死んで萎縮していく病気ですが、DHAは損傷した神経細胞を修復し、残った神経細胞の働きをサポートします。

実際に、アルツハイマー型認知症の患者が6か月間DHAを摂取すると、計算力や判断力が高まったという結果が報告されており、DHAはアルツハイマー型認知症にも効果を発揮することがわかっています。

③ 視覚機能の向上

網膜に含まれる脂肪酸の約50%はDHAで、網膜や視神経のDHAが不足すると視力低下を引き起こす可能性があります。そのため、DHAは正常な目の働きのために欠かせない成分です。DHAの目に対する作用として、

- 網膜や視神経の細胞膜を柔らかく保つ

- 網膜で捉えた情報(映像)を速やかに脳に伝達する

- 網膜の機能を示す「網膜反射能」を高める

ということが挙げられます。

DHAの細胞膜を柔らかくするという作用は細胞膜同士の情報伝達の受け渡しを活性化し、スムーズにします。そのため、網膜に映った像が素早く正確に脳に伝達され、正しく処理されるようになるので視覚機能の向上につながるのです。

④ アレルギー予防

日本人の2人に1人が何らかのアレルギーを抱えていると言われていますが、 原因のひとつとして高脂肪・高カロリーの動物性脂質およびオメガ6脂肪酸の摂り過ぎがあげられます。

アレルギー物質としてヒスタミンやロイコトリエン、PAF(血小板活性化因子)などがありますが、それらの多くは体内の脂肪酸から作られることがわかっています。

EPA同様、DHAには、このオメガ6由来のアレルギー物質であるロイコトリエン、PAFの生産を抑制する働きがあると言われています。またDHAには、アトピー性皮膚炎や喘息などのアレルギー症状や、関節炎などを促進するそれ以外のアレルギー反応を引き起こす物質を抑制する働きもあります。

⑤ 血流改善

DHAには、血管壁の細胞膜や赤血球の細胞膜を柔らかくする働きがあるため、血流を改善する効果があると言われています。 また、勢いよく血液が流れても血圧が高くなるのを防ぐ働きもあります。

オメガ3を多く含む食品・オイル

【α-リノレン酸を多く含むオイル・食品】

| 順位 | 食品名 | 可食部100gあたりmg |

|---|---|---|

| 1 | エゴマ油 | 58,000 |

| 2 | アマニ油 | 57,000 |

| 3 | エゴマ 乾燥 | 24,000 |

| 4 | アマニ 炒り | 24,000 |

| 5 | くるみ 炒り | 9,000 |

| 6 | なたね油 | 7,500 |

| 7 | 調合油 | 6,800 |

| 8 | 大豆油 | 6,100 |

| 9 | マヨネーズ 卵黄型 | 5,100 |

| 10 | 麻の実 乾 | 4,600 |

人間を含む多くの哺乳動物は体内に不飽和化酵素を持っており、α-リノレン酸をEPAやDHAに変換することができますが、その変換率は平均10~15%程度と言われています。

また、人種や性別によってもその変換率は異なってくるようです。

若い男性の場合:α-リノレン酸からEPAへの変換率は8%、DHAへの変換率は0~4%

若い女性の場合:α-リノレン酸からEPAへの変換率は21%、DHAへの変換率9%

女性の場合は、女性ホルモンである「エストロゲン」が作用するために、その変換率は男性よりも高くなります。また、加齢によって不飽和化酵素が減少するので、それに伴って変換率も低下することが確認されています。

これらのことより、EPAやDHAは直接魚介類、フィッシュオイルから摂る方が効率的と言えます。

【EPAを多く含む食品】

| 順位 | 食品名 | 可食部100gあたりmg |

|---|---|---|

| 1 | くじら 本皮 生 | 4,300 |

| 2 | あんこう きも 生 | 2,300 |

| 3 | やつめうなぎ ほしやつめ | 2,200 |

| 3 | くじら うねす 生 | 2,200 |

| 3 | さば 開き干し | 2,200 |

| 6 | しろさけ すじこ | 2,100 |

| 7 | いわし類 缶詰 かば焼 | 1,800 |

| 7 | あゆ 内臓 焼き | 1,800 |

| 9 | たいせいようさば 焼き | 1,700 |

| 9 | たいせいようさば 水煮 | 1,700 |

【DHAを多く含む食品】

| 順位 | 食品名 | 可食部100gあたりmg |

|---|---|---|

| 1 | クジラ 本皮 生 | 3,400 |

| 2 | クロマグロ 脂身 生 | 3,200 |

| 3 | サバ類 開き干し 生 | 3,100 |

| 4 | サンマ 皮なし 刺身 | 2,800 |

| 5 | シロサケ すじこ | 2,400 |

| 6 | クジラ うねす 生 | 1,800 |

| 7 | ブリ 成魚 生 | 1,700 |

| 8 | ウナギ かば焼き | 1,300 |

| 9 | サンマ 皮つき 焼き | 1,200 |

| 10 | カツオ 秋獲り 生 | 970 |

【EPAとDHA両方を多く含む食品】

| 順位 | 食品名 | 可食部100gあたりmg | ||

|---|---|---|---|---|

| EPA | DHA | EPA+DHA | ||

| 1 | くじら 本皮 生 | 4,300 | 3,400 | 7,700 |

| 2 | サバ類 開き干し 生 | 2,200 | 3,100 | 5,300 |

| 3 | クロマグロ 脂身 生 | 1,400 | 3,200 | 4,600 |

| 4 | シロサケ すじこ | 2,100 | 2,400 | 4,500 |

| 5 | サンマ 皮なし 刺身 | 1,500 | 2,800 | 4,300 |

| 6 | クジラ うねす 生 | 2,200 | 1,800 | 4,000 |

| 7 | ブリ 成魚 生 | 940 | 1,700 | 2,640 |

| 8 | ウナギ かば焼き | 750 | 1,300 | 2,050 |

| 9 | ニシン 生 | 880 | 770 | 1,650 |

| 10 | マイワシ 生 | 780 | 870 | 1,650 |

引用:https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h29_h/trend/1/sankou_6_2.html

EPAとDHAはくじら・あんこう・まぐろなどの大型魚、うなぎ・いわし・さばなど、脂がのった魚、卵や内臓などには豊富に含まれていますが、豚や牛などの肉類には含まれません。

魚介類にのみEPAやDHAが存在する理由は、海の小さな生物、植物プランクトンにあります。

植物プランクトンの中には、たくさんのα-リノレン酸が含まれており、その植物プランクトンを動物プランクトンがエサとして食べると、EPAやDHAに変換されます。その動物プランクトンをエサとする小魚からだんだんと大型魚へ食物連鎖が進むうちにEPAやDHAが蓄積されていくため、くじらやまぐろなどの大型魚に含有量が多くなるのです。

しかしながら、養殖魚には、えさの問題から自然本来のEPAやDHAの含有量が少ないことが指摘されています。

オメガ3をサプリメントで摂る

オメガ3は毎日食事から摂ることが理想的ですが、忙しい現代社会では中々そうもいきません。くじらやあんこうの肝、うなぎなどは毎日摂れるような食材ではありませんし、魚があまり好きでないという方もいるでしょう。

そこで強い味方になるのがオメガ3のサプリメントです。

サプリメントなら、持ち運びもできますので外出先でも簡単に摂取することができます。外食続きで魚を食べなかったときは多めに、魚を食べたときは少なめにと、簡単に摂取量を調節することもできます。

健康維持に欠かせないオメガ3は毎日摂取したいものですが、食事から毎日摂取するのは簡単なことではありません。そのため、不足しがちなオメガ3をサプリメントで摂取するのは非常に有効な手段と言えるでしょう。

オメガ3サプリメントを選ぶ際のポイント

市場には数多くのオメガ3サプリメントが出回っていますが、中には効果があまり期待できないものや、体に害を及ぼしかねないオメガ3サプリメントも存在します。

オメガ3サプリメントを選ぶ際には以下のポイントを確認してください。

【α-リノレン酸・EPA・DHAの含有量】

厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(2015年版)」では、オメガ3の目安量を設定しています。1日の摂取目安量として、成人男性の場合2,000mg~2,400mg、成人女性で1,600mg~2,000mgの摂取が推奨されています。

この推奨摂取量を満たすには、少なくとも1日分の摂取量あたり「2,000㎎」のサプリメントを選んでください。しかし、安心して購入できる国産商品の中に、それだけの含有量を誇る商品はほとんどないのが現状です。

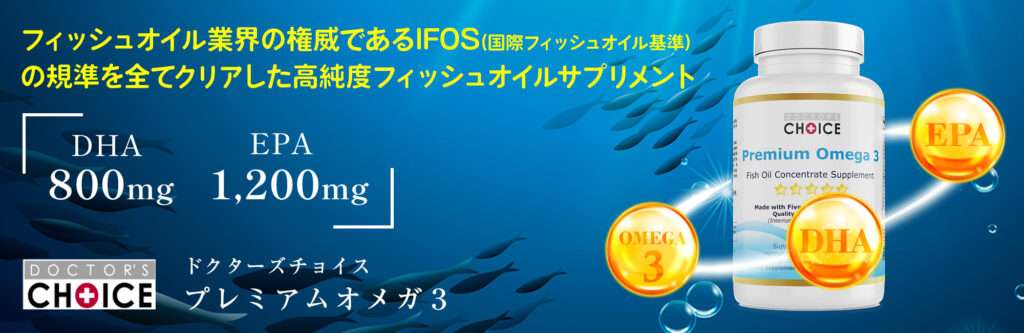

この含有量を満たすものは多くが海外製になります。海外製は心配という方もいるかもしれませんが、第三者機関でフィッシュオイル業界の権威であるIFOS(国際フィッシュオイル基準)の基準をクリアしていれば、まず問題はありません。

【原材料が魚由来か植物由来か】

オメガ3サプリメントは、オメガ3が豊富に含まれる食品から作られています。オメガ3が豊富に含まれる主な食品は、エゴマ油やアマニ油、青魚などです。

植物由来のサプリメントではDHAやEPAが含まれていないものもあり、α-リノレン酸が体内でEPAやDHAに変換されるとはいえ、その変換率はほんのわずかです。そのため、魚由来のフィッシュオイルサプリメントから直接EPAやDHAを摂取する方が効率的となります。

【品質・安全性】

オメガ3サプリメント選びにおいてEPAとDHAの含有量も重要ですが、それ以上に品質・安全性が重要となります。オメガ3は非常に酸化しやすい脂肪酸で、酸化したオメガ3はタバコを吸うよりも健康に悪いとまでいわれています。

また、重金属や汚染物質にも注意が必要です。もしも原料となっている魚が水銀、カドミウムなどの重金属、ダイオキシンやPCBなどの化学物質に汚染されている場合、深刻な健康被害を及ぼす危険性があります。

食物連鎖の過程で水銀などの重金属は徐々に生物濃縮され、マグロ類などの大型魚では、水銀含有量が海水中の濃度に比べて約3,000倍ほど高くなると報告されています。

日本製の安いサプリメントにはマグロのような大型魚を原料としたものありますが、これは避けるべきです。

品質・安全性を判断する上で重要になってくるのは、そのサプリメントがIFOSなどの第三者機関による検査認定を受けているかどうかです。

フィッシュオイル業界の権威IFOSとは

IFOSとは「国際フィッシュオイル基準」のことで、International Fish Oil Standardsの略です。IFOSはフィッシュオイル製品の純度を評価する第三者機関で、フィッシュオイル製品に関する情報を世界各国の消費者に提供しています。

さらに以下の3つの国際機関のフィッシュオイル評価基準を一本化し、より厳しい基準を設けています。

- Council for Responsible Nutrition (CRN)・・米国栄養評議会

- World Health Organization (WHO)・・世界保健機関

- Global Organization for EPA and DHA Omega-3 (GOED)・・オメガ3グローバル業界団体

これらのことから、IFOSはフィッシュオイル製品の安全性を評価する世界基準として最も信頼のおける国際機関としての位置づけを得ています。

IFOSの評価基準は以下の通りです。

- 含有量・・ラベル表記の含有量の正確性

- 純度と安全性・・汚染物質の含有量

- 成分の安全性・・成分の酸化のしにくさ

- 重金属・・重金属の含有量

健康増進・維持のために摂取するサプリメントで健康を害してしまっては元も子もありません。これらすべてのIFOSの基準をクリアするのは簡単ではありませんが、オメガ3サプリメントを選ぶ際は第三者機関の検査を受けている安全・安心・高品質なものを選びましょう。

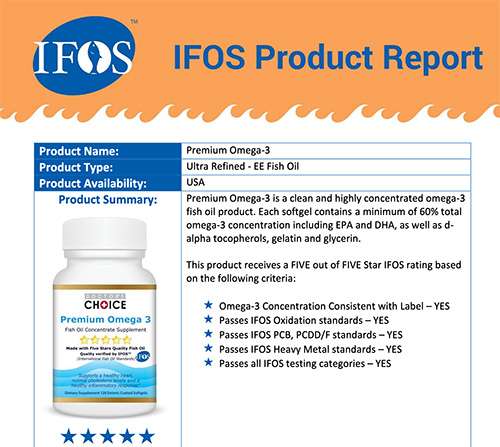

IFOSの全基準をクリアしたサプリメント

品質世界No.1を目指すサプリメントメーカー、ドクターズチョイスはこのIFOSの全基準をクリアした高純度フィッシュオイルサプリメント、「プレミアムオメガ3」を開発しました。プレミアムオメガ3には1日の摂取量4粒にDHAが800mg、EPAが1,200mg、計2,000mgのオメガ3が配合されています。

以下、ドクターズチョイス プレミアムオメガ3のIFOS基準に対する検査結果になります。

カテゴリー1:濃縮度

オメガ-3含有量(1粒当たり)

| ラベル表記 | 検査結果 | IFOS基準 | |

|---|---|---|---|

| EPA | 300mg/ソフトジェル | 347mg/ソフトジェル | ◯ |

| DHA | 200mg/ソフトジェル | 229mg/ソフトジェル | ◯ |

| 合計オメガ3 | 600mg/ソフトジェル | 601mg/ソフトジェル | ◯ |

カテゴリー2:純度、安全性、清潔度

PCB(ポリ塩化ビフェニル)、水銀、ダイオキシン、フラン

| 水準リミット | 検査結果 | IFOS水準 | |

|---|---|---|---|

| PCB | < 45 ppb | 10 ppb | ◯ |

| ダイオキシン、フラン | < 1 ppt | 0.5 ppt | ◯ |

| ダイオキシン、PCB | < 1.5 ppt | 0.05 ppt | ◯ |

ppb:10億分の1 *ppt:1兆分の1

カテゴリー3:安全性

過酸化水素、アニシジン、合計酸化作用、酸価

| 水準リミット | 検査結果 | IFOS基準 | |

|---|---|---|---|

| アニシジン | < 20 | 2.6 | ◯ |

| 過酸化水素 | < 5 meq/kg | 3.1 meq/kg | ◯ |

| 全酸化値 | < 19.5 | 8.8 | ◯ |

| 酸価 | < 3.0 mg KOH/g | 0.1 mg KOH/g | ◯ |

*meq:ミリ当量 *mgKOH/g:全塩基価。オイルに含まれるアルカリ性物質の量。

カテゴリー4:重金属と水銀

鉛、ヒ素、カドミウム

| 水準リミット | 検査結果 | IFOS基準 | |

|---|---|---|---|

| 水銀 | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | ◯ |

| 鉛 | < 0.1 ppm | < 0.02 ppm | ◯ |

| ヒ素 | < 0.1 ppm | < 0.05 ppm | ◯ |

| カドミウム | < 0.1 ppm | < 0.01 ppm | ◯ |

*ppm:100万分の1

ドクターズチョイスのプレミアムオメガ3は、IFOSの全基準を高い水準でクリアし、さらに、その高い品質、純度、安全性が評価され、IFOSから最高評価の5つ星も獲得しています。

製品名:プレミアムオメガ3

製品カテゴリー:Ultra Refined(超高純度フィッシュオイル)

製品概要:

下記の基準より、この製品は5つ星中5つを獲得する。

- 全てのCRN/WHO検査基準を通過することに対して☆1つ

- ソフトジェル1粒あたりのオメガ3含有量が60%以上であることに対して☆1つ

- 酸化レベルが75%以下であることに対して☆1つ

- PCBレベルがCRN基準の50%以下であることに対して☆1つ

- ダイオキシンレベルがWHO基準の50%以下であることに対して☆1つ

※ IFOS発行コンシューマーレポート(日本語訳、一部抜粋)

まとめ

健康に様々な効果があるオメガ3。毎日の食事から推奨摂取量を取りたいものですが、現実的にはなかなか難しいのも事実です。

そこで強い味方になるのがオメガ3サプリメントです。持ち運びができますので、手軽にいつでも摂取することができ、また自分で摂取量の調節も簡単に行うことができるのが利点でしょう。そのため、サプリメントでのオメガ3の摂取は最も合理的で賢明な手段と言えます。

ただし、どのようなサプリメントでも効果があるわけではなく、粗悪な製品が市場に出回っているのも事実です。効果がないだけならまだしも、健康を害してしまっては意味がありません。

確実に効果を実感するには、最低でも1日分の摂取量あたり「2,000㎎」、原料が「安全な魚由来」、「信頼のおける第三者機関の審査をクリア」したオメガ3サプリメントを選ぶことがとても重要です。