糖尿病と高血圧は現代社会における主要な健康課題であり、互いに密接に関連しています。糖尿病患者の約40%から60%の方が高血圧を併発し、両者が重なると深刻な合併症のリスクが高まります。

本ガイドでは、両疾患の関係性、予防法、適切な管理方法について、最新の医学的知見に基づいて詳しく解説します。特に自己管理の重要性と具体的な対策に焦点を当て、患者さんの日常生活をサポートする実践的な情報を提供します。

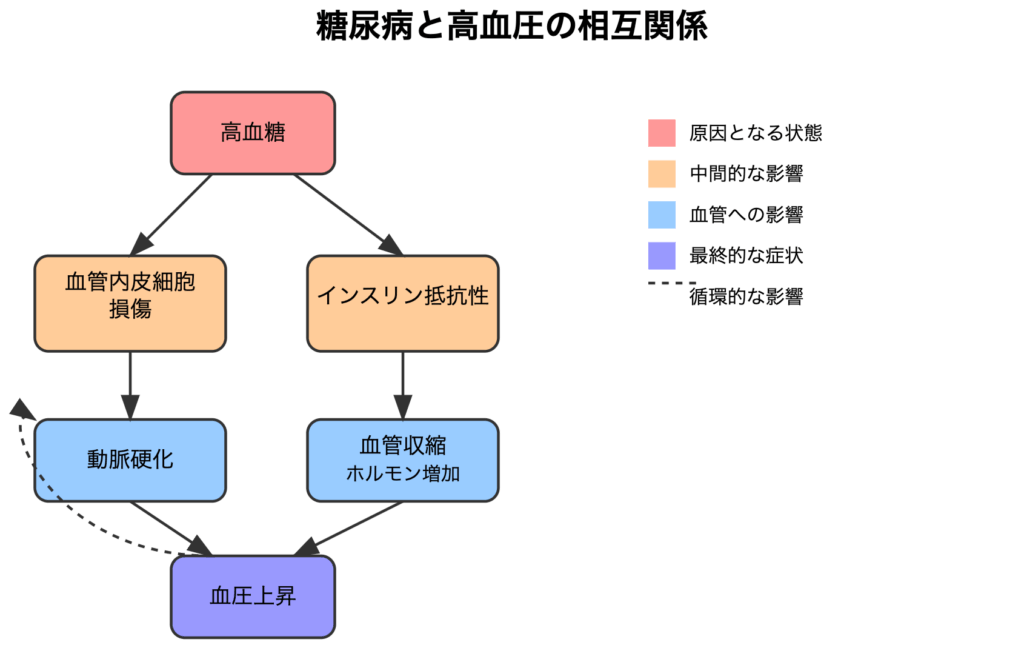

糖尿病と高血圧の密接な関係性

糖尿病と高血圧は、単なる併存ではなく、互いに悪影響を及ぼし合う危険な関係です。高血糖状態が継続することで、血管内皮細胞が傷つき、血管の弾力性が低下して血圧が上昇しやすくなります。さらに、血管の修復機能が低下し、動脈硬化が進行しやすい状態になります。インスリンの働きが弱まると血管拡張作用が減少し、交感神経系が活性化されて血管収縮が促進されます。また、腎臓でのナトリウム再吸収が増加することで、血圧上昇につながります。

合併症のリスクと症状

両疾患の合併による合併症は、個々の疾患よりもさらに重篤な状態を引き起こす可能性があります。特に注意が必要なのが脳血管障害です。脳の血管が詰まったり破れたりすることで発症する脳卒中は、高血圧と糖尿病の合併により、そのリスクが著しく高まります。突然の激しい頭痛や、片側の手足の脱力、言葉の出にくさ、めまいなどの症状が現れた場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。

心血管疾患も重要な合併症の一つです。心臓の血管が動脈硬化によって狭くなることで、狭心症や心筋梗塞を引き起こす可能性があります。特に注意すべき点として、糖尿病患者では「無痛性心筋梗塞」のリスクが高く、典型的な胸痛がないまま病状が進行する可能性があるため、定期的な心臓検査が重要となります。

末梢動脈疾患は、手足、特に下肢の血管が狭くなる病気です。歩行時のふくらはぎの痛みや、足の冷感、傷の治りにくさなどが特徴的な症状として現れます。重症化すると壊疽のリスクも高まるため、早期発見と適切な治療が必要不可欠です。

血圧管理の基準と目標

| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 |

|---|---|---|

| 至適血圧 | <120 | <80 |

| 正常血圧 | 120-129 | 80-84 |

| 正常高値血圧 | 130-139 | 85-89 |

| 高血圧 | ≥140 | ≥90 |

数値の単位:mmHg

血圧管理において、日本高血圧学会のガイドラインでは段階的な基準を設けています。至適血圧は収縮期血圧120mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満とされ、この範囲内では心血管疾患のリスクが最も低いとされています。

正常血圧は収縮期血圧120-129mmHg、拡張期血圧80-84mmHgの範囲です。この段階でも、さらなる改善の余地があり、生活習慣の見直しが推奨されます。正常高値血圧は収縮期血圧130-139mmHg、拡張期血圧85-89mmHgで、高血圧予備群として積極的な生活改善が必要となります。

高血圧と診断される基準は、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上です。重症度に応じてI度からIII度まで分類され、それぞれの段階に応じた適切な治療介入が必要となります。特にIII度(重症)高血圧(収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上)では、即座の医療介入と厳密な血圧管理が求められます。

治療と生活改善の実践

生活習慣病の管理において、食事療法、運動療法、そして日常的な自己管理は極めて重要な要素です。食事療法では、1日7.5g未満の減塩を目標とし、出汁の風味を活かした調理や、カリウムを含む緑黄色野菜の摂取が推奨されます。

運動療法については、ウォーキングや水中運動などの有酸素運動を継続的に行うことで、血圧低下と血糖値の改善が期待できます。日々の自己管理では、朝晩の血圧測定、規則正しい食事、十分な睡眠時間の確保が基本となります。

これらの取り組みは一時的なものではなく、生涯にわたる継続的な努力が必要とされ、定期的な医療機関の受診と合わせて、無理のない範囲で実践することが長期的な健康管理の成功につながります。

食事療法の基本的アプローチ

食事療法は、高血圧と糖尿病の管理において極めて重要な役割を果たします。その中でも特に重要なのが減塩です。日本人の食事摂取基準では、1日の食塩摂取量を7.5g未満にすることが推奨されています。これは高血圧の予防と治療において重要な目標値となります。減塩を実現するためには、調理の際に出汁の風味を活かすことで、塩分に頼らない美味しい料理を心がけることが大切です。加工食品やインスタント食品には多くの塩分が含まれているため、新鮮な食材を使用した手作り料理を基本とすることが望ましいでしょう。

カリウムを多く含む食品を積極的に摂取することも重要な要素です。カリウムには体内の余分なナトリウムを排出する効果があります。緑黄色野菜、特にほうれん草や小松菜、ブロッコリーなどは、カリウムの優れた供給源となります。果物では、バナナやみかん、キウイフルーツなどが効果的です。これらの食品を日常的に取り入れることで、自然な形で血圧コントロールをサポートすることができます。

効果的な運動療法とその実践

運動療法は、血圧の低下と血糖値の改善に大きな効果をもたらします。有酸素運動を中心に、適度な強度で継続的に実施することが重要です。ウォーキングは最も取り組みやすい運動の一つで、特別な用具や設備を必要としないため、日常生活に無理なく取り入れることができます。始めは15分程度の軽い運動から開始し、徐々に時間と強度を上げていくことで、継続的な習慣として定着させることができます。

水中運動も効果的な選択肢となります。水泳やアクアビクスは、関節への負担が少なく、特に肥満の方や高齢者にも安全に実施できます。水圧による血行促進効果も期待でき、全身の循環を改善する効果があります。ただし、運動を始める前には、必ず主治医に相談し、自身の体力や健康状態に適した運動方法を選択することが重要です。

日常生活における自己管理

血圧の自己測定は、生活習慣病管理の基本となります。測定は、朝晩の決まった時間に実施することが望ましく、特に朝は起床後1時間以内、排尿を済ませた後に測定します。測定の際は、5分程度の安静後、背筋を伸ばして椅子に深く腰かけた状態で行います。心臓の高さで測定することが重要で、測定値は必ず記録をつけ、変動の傾向を把握できるようにします。

食事管理においては、規則正しい食事時間の遵守が重要です。朝食は必ず摂取し、夕食は就寝前2-3時間前までに済ませるようにします。一回の食事量も適切にコントロールし、腹八分目を心がけます。食事の際はゆっくりとよく噛んで食べることで、消化吸収を助け、満腹感も得やすくなります。

継続的な健康管理の重要性

糖尿病と高血圧の管理は、一時的な取り組みではなく、生涯にわたる継続的な努力が必要です。定期的な医療機関の受診は不可欠で、自己測定データと合わせて医師と情報を共有することで、より適切な治療方針を立てることができます。体調の変化や気になる症状があれば、早めに相談することが重要です。

毎日の体調管理も重要な要素となります。十分な睡眠時間の確保や、ストレス管理なども、血圧と血糖値の安定に大きく影響します。適度な運動と十分な休息のバランスを取りながら、無理のない範囲で生活改善を続けることが、長期的な健康管理の鍵となります。

合併症の予防と早期発見

糖尿病と高血圧の合併により、様々な深刻な健康上の問題が引き起こされる可能性があります。特に動脈硬化は血管内に脂質が蓄積することで進行し、無症状のまま重篤な状態に発展する危険性があります。

腎機能障害は水分バランスの崩れから血圧上昇を招く悪循環を生み出し、網膜症は視力低下や失明のリスクをもたらします。さらに、自律神経障害による血圧変動は、めまいや失神などの症状を引き起こす可能性があります。

これらの合併症に対しては、血糖値と血圧の厳格なコントロールに加え、定期的な検査による早期発見と適切な生活管理が重要です。以降では、各合併症の具体的な予防法と対策について詳しく解説していきます。

動脈硬化性疾患への対策

動脈硬化は、糖尿病と高血圧の両方が関与する重要な病態です。血管の内側に脂質が蓄積し、血管壁が硬くなることで、様々な合併症を引き起こす原因となります。動脈硬化の進行を防ぐためには、血圧と血糖値の適切なコントロールに加えて、脂質異常症の管理も重要です。コレステロール値や中性脂肪値にも注意を払い、定期的な検査を通じて管理していく必要があります。

特に注意が必要なのが、無症状のまま進行する動脈硬化です。自覚症状がないからといって放置すると、突然重篤な状態に陥る可能性があります。予防的な観点から、定期的な健康診断を受け、必要に応じて頸動脈エコーや心臓検査などの精密検査を受けることが推奨されます。

腎機能障害の予防

糖尿病性腎症は、高血圧の合併によってさらに進行が加速される可能性がある深刻な合併症です。腎臓は血液をろ過して老廃物を排出する重要な臓器であり、その機能が低下すると体内の水分バランスが崩れ、さらなる血圧上昇を引き起こす悪循環に陥ります。

腎機能を保護するためには、厳格な血糖コントロールと血圧管理が不可欠です。また、たんぱく質の過剰摂取を避け、適度な運動を継続することで、腎臓への負担を軽減することができます。定期的な尿検査や血液検査を通じて、腎機能の状態を注意深く監視することも重要です。

網膜症への注意と対策

糖尿病性網膜症は、高血圧の存在によってその進行が加速される可能性があります。網膜の細い血管が障害を受けることで、視力低下や最悪の場合は失明にまで至る可能性がある深刻な合併症です。初期には自覚症状がほとんどないため、定期的な眼科検査が極めて重要となります。

視力低下や視界のかすみなどの症状が現れた場合は、既に病態が進行している可能性があります。そのため、症状の有無に関わらず、年に1-2回は必ず眼科を受診し、精密な検査を受けることが推奨されます。早期発見・早期治療が、視力を守るための最も効果的な方法となります。

自律神経障害への対応

糖尿病による自律神経障害は、血圧の変動を引き起こす要因となります。特に起立性低血圧は、立ち上がった際に急激な血圧低下を引き起こし、めまいや失神の原因となる可能性があります。この症状を予防するためには、急激な姿勢の変更を避け、ゆっくりと動作を行うことが重要です。

また、自律神経障害は発汗異常や消化器症状など、様々な不調を引き起こす可能性があります。これらの症状に対しては、日常生活での注意と適切な対処が必要です。特に暑い季節は、体温調節機能が低下している可能性があるため、温度管理と水分補給に十分な注意を払う必要があります。

長期的な健康管理の実践

長期的な健康管理には、継続可能な生活習慣の確立と周囲からのサポートが不可欠です。効果的な健康管理を実現するためには、まず無理のない小さな目標から始める心構えが大切です。

継続的な生活習慣の改善

健康管理を成功させる鍵は、無理のない範囲で継続できる生活習慣を確立することにあります。急激な生活習慣の変更は長続きしない可能性が高いため、小さな目標から始めて、徐々に改善を重ねていくアプローチが効果的です。例えば、まずは毎日10分の運動から始め、慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていくといった方法が推奨されます。

食習慣の改善も同様に、段階的に進めることが重要です。一度に多くの制限を設けるのではなく、まずは塩分制限から始め、次に間食の管理、そして適切な食事量の調整というように、一つずつ習慣化していくことで、より持続的な改善が期待できます。

家族や周囲のサポート

生活習慣の改善は、一人で取り組むと困難を感じることが多いものです。家族の理解と協力を得ることで、より効果的な管理が可能となります。特に食事療法については、家族全体で健康的な食生活を心がけることで、患者本人の負担も軽減され、継続的な実践が容易になります。

また、同じような健康課題を持つ人々との交流や情報交換も有益です。患者会や健康教室などに参加することで、実践的なアドバイスや精神的なサポートを得ることができます。医療従事者との良好な関係を築き、困ったときには相談できる環境を整えておくことも重要です。