動脈硬化は現代社会において深刻な健康問題となっています。血管の内壁に脂肪やコレステロールが蓄積することで引き起こされるこの症状は、放置すると心筋梗塞や脳梗塞などの重大な疾患につながる可能性があります。

本ガイドでは、動脈硬化の基礎知識から症状、原因、予防法、そして改善のための具体的な対策まで、最新の医学的知見に基づいて解説します。

専門医の監修のもと、誰でも実践できる生活習慣の改善方法や、効果的な治療法についても詳しく説明していきます。早期発見と適切な対策で、動脈硬化の進行を防ぎ、健康的な生活を維持するための情報をご提供します。

動脈硬化の基礎知識と改善の重要性

動脈硬化は、血管の内壁に脂肪やコレステロールが蓄積し、血管が硬化・狭窄する病態です。この状態は全身の血流に影響を与え、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

特に心臓、脳、腎臓、下肢などの重要な臓器に影響を及ぼし、放置すると深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。早期発見と適切な改善策の実施が、健康維持の鍵となります。本セクションでは、動脈硬化の基本的なメカニズムから、その影響と改善の重要性について詳しく解説します。

動脈硬化のメカニズムと影響

動脈硬化は、動脈の壁が厚く硬くなる現象で、血流が妨げられることを指します。この状態は通常、長年にわたる脂質やコレステロールの蓄積によって引き起こされ、アテローム硬化とも呼ばれます。動脈壁に脂肪沈着が起こると、動脈の内腔が狭くなり、血液の流れが制限されます。

これにより、心臓や脳、足などの重要な臓器や組織に十分な酸素や栄養が供給されにくくなり、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。

動脈硬化による合併症リスク

動脈硬化が進行すると、様々な合併症のリスクが高まります。心臓では冠動脈疾患による狭心症や心筋梗塞、脳では脳梗塞や脳出血、下肢では末梢動脈疾患による歩行障害、腎臓では腎機能障害などが発症する可能性があります。

これらの合併症は生命に関わる重大な問題となる可能性があるため、早期発見と適切な予防措置が不可欠です。

早期改善の重要性

動脈硬化は、初期段階では自覚症状がほとんどないため、「沈黙の病」とも呼ばれています。しかし、適切な生活習慣の改善や治療を早期に開始することで、進行を抑制し、合併症のリスクを大幅に低減することができます。

特に、食事療法、運動療法、禁煙などの生活習慣の改善は、動脈硬化の予防と改善に大きな効果があります。定期的な健康診断を受け、リスク要因を把握し、必要に応じて専門医による適切な治療を受けることが推奨されます。

動脈硬化による症状と早期発見のポイント

| 部位 | 主な症状 | 早期発見のポイント |

|---|---|---|

| 心臓 | ・胸痛や圧迫感 ・息切れ ・動悸 | ・軽い運動時の違和感 ・夜間の呼吸困難 ・疲労感の増加 |

| 脳 | ・めまい ・頭痛 ・言語障害 | ・一時的なしびれ ・視野の異常 ・バランスの悪さ |

| 足 | ・間欠性跛行 ・冷感 ・しびれ | ・歩行時の疲れやすさ ・皮膚の色調変化 ・傷の治りにくさ |

動脈硬化は全身の血管に影響を及ぼすため、様々な症状が現れる可能性があります。特に足、心臓、脳、腎臓、陰部などの部位で特徴的な症状が見られ、これらは早期発見の重要な手がかりとなります。

症状は個人差が大きく、初期には気付きにくいことも特徴です。本セクションでは、部位別の具体的な症状と、その改善方法、また早期発見のためのポイントについて詳しく解説します。定期的な健康診断と症状の早期把握が、効果的な治療と改善につながります。

心臓の症状と対策

心臓における動脈硬化の主な症状は、狭心症と心筋梗塞です。狭心症では、運動やストレス時に胸痛や圧迫感が生じ、休息で改善します。

一方で心筋梗塞では持続的な激しい胸痛が特徴で、緊急の治療が必要です。また、心不全による息切れや浮腫、不整脈なども起こり得ます。

これらの症状に対しては、適切な薬物療法と共に、食事制限、運動療法、ストレス管理が重要な改善策となります。特に高血圧や糖尿病がある場合は、それらの適切な管理も不可欠です。

脳の症状と予防改善

脳の動脈硬化は、脳卒中(脳梗塞・脳出血)や一過性脳虚血発作(TIA)を引き起こす可能性があります。突然の頭痛、言語障害、身体の麻痺、意識障害などが主な症状です。

特にTIAは脳卒中の前兆として重要で、症状は一時的であっても要注意です。予防と改善には、血圧管理、適切な食事療法、運動習慣の確立が重要です。また、定期的な脳ドックでの検査も推奨されます。

足の症状と改善方法

動脈硬化が足に影響を及ぼすと、末梢動脈疾患(PAD)として現れます。主な症状には、歩行時の足の痛みや疲労感(間欠性跛行)があり、これは休息により和らぐのが特徴です。症状が進行すると、足や足指の冷感、皮膚の蒼白化、さらには安静時の疼痛や潰瘍の治りにくさなども現れます。

これらの症状は、足の組織への血流不足が原因であり、適切な治療と生活習慣の改善が必要です。定期的な運動療法や禁煙、適切な血糖値管理などが症状の改善に効果的です。

腎臓の症状と機能改善

腎臓の動脈硬化は、腎動脈狭窄症を引き起こし、慢性腎臓病(CKD)や腎不全に進行する可能性があります。初期には症状が現れにくいものの、進行すると高血圧の悪化、尿の異常、むくみ、疲労感などが現れます。

改善には、塩分制限を中心とした食事療法、適度な運動、血圧管理が重要です。特に糖尿病や高血圧がある場合は、それらの適切なコントロールが腎機能の改善に不可欠です。

陰部の症状改善

動脈硬化は陰部の血管にも影響を及ぼし、男性では勃起不全(ED)、女性では性機能障害の原因となることがあります。

これらの症状は、全身の動脈硬化の初期サインとして重要です。改善には、禁煙、適度な運動、適切な食事管理が基本となります。必要に応じて専門医による適切な治療も検討します。これらの症状は生活の質に大きく関わるため、早期の対応が推奨されます。

動脈硬化のリスク要因と予防改善策

| リスク要因 | リスクレベル | 主な改善策 |

|---|---|---|

| 喫煙 | 極めて高い | 完全な禁煙、禁煙外来の利用 |

| 高血圧 | 高い | 減塩、運動、服薬管理 |

| 糖尿病 | 高い | 血糖値管理、運動療法、食事制限 |

| 運動不足 | 中程度 | 定期的な有酸素運動、日常活動量増加 |

動脈硬化の発症と進行には、様々なリスク要因が関与しています。生活習慣病と密接に関連しており、高血圧、糖尿病、脂質異常症などが主要な要因となります。

また、喫煙、肥満、運動不足、過度の飲酒なども重要なリスク要因です。これらの要因を適切に管理し、生活習慣を改善することで、動脈硬化の予防や進行抑制が可能です。本セクションでは、各リスク要因の詳細と、それらに対する具体的な予防改善策について解説します。

生活習慣病による動脈硬化の進行と改善

生活習慣病と動脈硬化は密接に関連しています。高血圧は血管に過剰な圧力をかけ、内壁を損傷させます。糖尿病は高血糖により血管の炎症を引き起こし、脂質異常症は血管内にコレステロールを蓄積させます。

これらの病気は互いに影響し合い、動脈硬化の進行を加速させます。予防と改善には、定期的な健康診断による早期発見と、適切な治療の継続が重要です。

喫煙による動脈硬化の促進と禁煙支援

喫煙は血管を収縮させ、血液の酸素運搬能力を低下させることで、動脈硬化を加速させます。また、血管内皮の機能を障害し、コレステロールの蓄積を促進します。

禁煙は動脈硬化予防の最も効果的な方法の一つです。禁煙補助薬やカウンセリングなど、様々な禁煙支援プログラムを活用することで、禁煙成功率を高めることができます。

高血圧の管理と改善

高血圧は動脈硬化の主要なリスク要因です。血管に持続的な高い圧力がかかることで、血管壁が損傷を受け、動脈硬化が促進されます。改善には、食塩摂取の制限(1日6g未満)、規則的な運動、適正体重の維持が効果的です。

また、ストレス管理や十分な睡眠も血圧コントロールに重要です。必要に応じて降圧薬による治療も行います。

糖尿病のコントロールと改善

糖尿病による持続的な高血糖は、血管内皮を傷つけ、動脈硬化を促進します。また、インスリン抵抗性は脂質代謝にも影響を与え、動脈硬化のリスクを更に高めます。

血糖値の適切なコントロール、規則正しい食事、運動習慣の確立が重要です。必要に応じて、医師の指導のもと適切な糖尿病治療薬を使用します。

肥満の改善と予防

肥満は血圧上昇や糖代謝異常、脂質異常症を引き起こし、動脈硬化のリスクを高めます。特に内臓脂肪の蓄積は、様々な炎症性物質を産生し、血管の健康に悪影響を及ぼします。

改善には、適切なカロリー制限と運動療法の組み合わせが効果的です。1日の摂取カロリーを把握し、週3回以上の有酸素運動を継続することで、適正体重の維持が可能です。

脂質異常症の制御と予防

脂質異常症は、血中の悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が増加し、動脈硬化を促進します。

改善には、飽和脂肪酸の摂取制限、オメガ3脂肪酸を含む魚類の摂取増加、食物繊維の十分な摂取が重要です。運動習慣の確立も、良玉コレステロール(HDL)を増やし、脂質異常症の改善に効果的です。

動脈硬化リスクの早期発見と対策

動脈硬化のリスクが高い人々を早期に特定し、適切な予防策を講じることが重要です。特に以下のような方は要注意です。

- 家族に心臓病や脳卒中の既往歴がある方:遺伝的要因により、動脈硬化のリスクが高まります

- 複数の生活習慣病を持つ方:病気の相互作用により、動脈硬化が加速する可能性があります

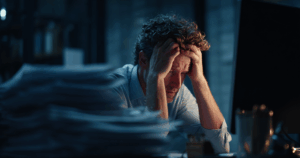

- ストレスの多い生活を送る方:持続的なストレスは血圧上昇や炎症反応を促進します

- 不規則な生活習慣がある方:食事や睡眠の乱れは、様々な健康リスクを高めます

これらの方々は、定期的な健康診断を受け、必要に応じて早期に生活習慣の改善や治療を開始することが推奨されます。

動脈硬化の検査と診断による改善方針

動脈硬化の効果的な改善には、適切な検査と正確な診断が不可欠です。検査には、リスク計算による評価、画像診断、血管の硬化度チェックなど、様々な方法があります。

これらの検査結果に基づいて、個々の状態に合わせた最適な改善方針を立てることができます。本セクションでは、各種検査の特徴と診断方法、検査を受けるべきタイミング、そして検査結果に基づく改善アプローチについて詳しく解説します。早期発見と定期的なモニタリングが、効果的な改善につながります。

| 検査方法 | 特徴 | 検査頻度の目安 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 血液検 | コレステロール値や炎症マーカーを確認 | 3-6ヶ月ごと | 15-30分 |

| 超音波検査 | 血管の状態を非侵襲的に観察 | 6-12ヶ月ごと | 30-45分 |

| CT/MRI検査 | 詳細な血管の状態を確認 | 医師の判断による | 45-60分 |

リスク評価検査と改善計画

動脈硬化のリスク評価は、複数の要因を総合的に分析して行われます。年齢、性別、血圧、喫煙歴、コレステロール値、糖尿病の有無などの情報を基に、Framinghamスコアなどの国際的な評価システムを用いてリスクを計算します。

この評価結果は、将来の心血管疾患発症リスクを予測し、必要な改善策の強度を決定する重要な指標となります。定期的な評価により、改善策の効果を確認し、必要に応じて方針を調整することが可能です。

画像診断による状態把握と改善方針

動脈硬化の画像診断には、超音波検査、CTスキャン、MRIなどが用いられます。超音波検査では頸動脈や下肢動脈の状態を非侵襲的に評価し、血管壁の厚みや血流の状態を詳細に観察できます。

CTスキャンでは冠動脈の石灰化や狭窄の程度を正確に把握でき、MRIでは血管の柔軟性や血流の変化を詳細に分析できます。これらの検査結果は、動脈硬化の進行度を判断し、最適な治療法や改善策を選択する際の重要な指標となります。

血管硬化度の測定と改善評価

血管の硬化度を測定する検査には、脈波伝播速度(PWV)や足関節上腕血圧比(ABI)などがあります。PWVは動脈の硬さを、ABIは下肢の血流状態を評価する指標です。

これらの検査は非侵襲的で簡便なため、定期的なモニタリングに適しています。測定値の変化を追跡することで、生活習慣改善や治療の効果を客観的に評価できます。動脈硬化のリスクが高い方は、定期的な測定により早期の異常を発見し、適切な対策を講じることが重要です。

検査時期の判断と改善モニタリング

動脈硬化の検査を受けるべきタイミングは、年齢や健康状態によって異なります。一般的に40歳以上の方は、定期的な検査を推奨されます。特に以下の方は、より頻繁な検査が推奨されます。

- 高血圧、糖尿病、脂質異常症などの基礎疾患がある方

- 喫煙者または過去に喫煙歴がある方

- 家族に心血管疾患の既往歴がある方

- 肥満や運動不足など、生活習慣に課題がある方

検査結果に基づき、生活習慣の改善効果や治療の進捗を定期的に評価することで、より効果的な改善が可能となります。医師と相談しながら、個々の状況に応じた適切な検査間隔を設定することが重要です。

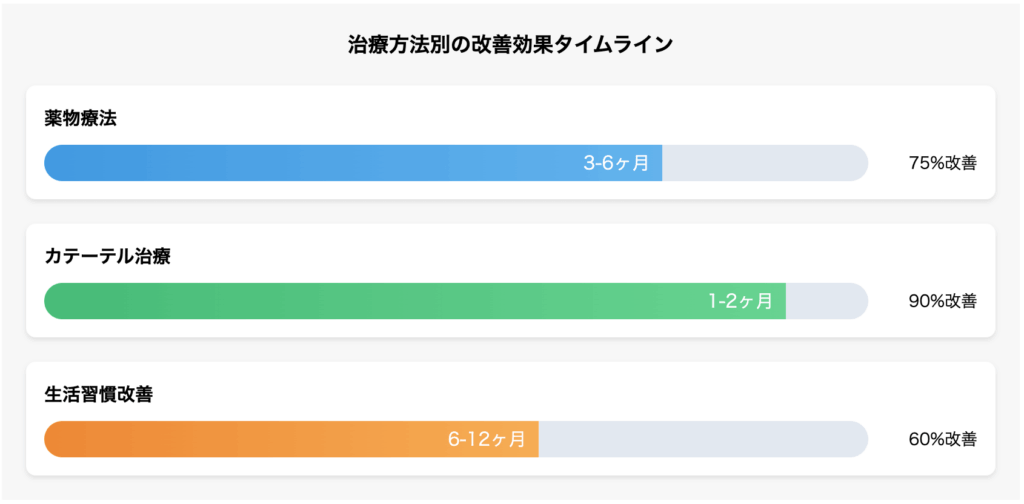

動脈硬化の改善と効果的な治療法

動脈硬化の治療には、薬物療法、カテーテル治療、そして生活習慣の改善など、様々なアプローチがあります。治療法は、症状の程度や個々の状態に応じて適切に選択され、組み合わせることで最大の効果を得ることができます。

本セクションでは、各治療法の特徴と適応、期待される効果、そして治療後の生活改善について詳しく解説します。早期治療と継続的なケアにより、動脈硬化の進行を抑制し、健康的な血管状態を維持することが可能です。

薬物療法による動脈硬化の改善

動脈硬化の薬物療法は、血管の健康を維持し、症状の進行を防ぐために重要な役割を果たします。主な治療薬には以下のようなものがあります。

スタチン系薬剤:コレステロール値を低下させ、プラーク形成を抑制

ACE阻害薬・ARB:血圧を適切にコントロールし、血管の保護作用を発揮

抗血小板薬:血液の凝固を抑制し、血栓形成を予防

血管拡張薬:血管を広げ、血流を改善

これらの薬剤は、医師による定期的な評価のもと、個々の症状や状態に応じて適切に選択・調整されます。副作用の監視や効果の確認のため、定期的な検査と診察が重要です。

カテーテル治療による血流改善

カテーテル治療は、動脈の狭窄が進行した場合に考慮される治療法です。細い管(カテーテル)を血管内に挿入し、狭くなった部分を広げる治療で、以下のような特徴があります。

バルーン拡張術:狭窄部位をバルーンで広げ、血流を改善

ステント留置術:金属製の網状の筒(ステント)を留置し、血管を支える

アテレクトミー:プラークを直接除去する治療

治療後は、適切な投薬と生活習慣の改善を継続することで、再狭窄を予防し、長期的な効果を維持することができます。定期的な経過観察により、治療効果を確認し、必要に応じて追加の治療を検討します。

治療効果の評価と回復支援

動脈硬化の治療効果は、症状の程度や開始時期によって大きく異なります。

早期発見・早期治療の場合、生活習慣の改善と適切な薬物療法により、症状の進行を効果的に抑制できます。中等度の場合でも、カテーテル治療と生活習慣の改善を組み合わせることで、良好な予後が期待できます。

治療開始後は、以下のような指標で改善効果を評価します

血圧値や脈波伝播速度の改善

コレステロール値の正常化

自覚症状(歩行時の痛みなど)の軽減

画像診断による血管状態の改善確認

長期的な治療効果を維持するためには、医療チームとの密接な連携のもと、定期的な評価と生活習慣の継続的な改善が不可欠です。

治療後の生活改善とフォローアップ

治療後の生活改善は、治療効果を維持し、再発を防ぐために極めて重要です。具体的には以下のような点に注意が必要です。

食事管理:塩分制限、バランスの良い食事の継続

運動習慣:個々の体力に応じた適度な運動の実施

禁煙の継続:喫煙は血管に対する大きなリスク因子

服薬遵守:処方された薬剤の確実な服用

定期検査:治療効果の確認と早期の異常発見

医療機関での定期的なフォローアップを通じて、治療効果を確認し、必要に応じて治療内容を調整することで、長期的な健康維持が可能となります。

生活習慣による動脈硬化の改善ポイント

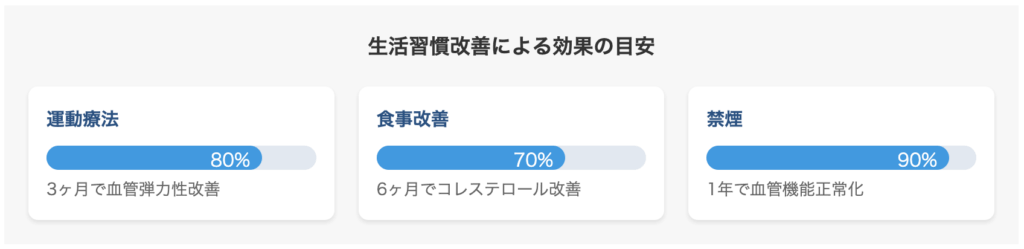

動脈硬化の改善と予防には、日常的な生活習慣の見直しが不可欠です。適切な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理、そして禁煙など、様々な側面からのアプローチが重要です。

これらの生活習慣改善は、薬物療法やその他の治療との組み合わせによって、より効果的な結果をもたらします。本セクションでは、具体的な改善方法とその効果、継続的な実践のためのポイントについて解説します。

運動療法とストレッチによる血管機能改善

適切な運動とストレッチは、血管の健康維持と動脈硬化の改善に重要な役割を果たします。有酸素運動は心肺機能を強化し、血管の弾力性を高めます。効果的な運動プログラムには以下のような要素が含まれます。

有酸素運動(週150分以上)

- ウォーキング:1日30分、息が弾む程度の速さで

- 水泳やサイクリング:関節への負担が少なく、継続しやすい

- ジョギング:体力に応じて徐々に強度を上げる

ストレッチング(毎日10-15分)

- 全身の主要な筋群を対象に実施

- 血流改善とむくみ予防に効果的

- 運動前後のウォームアップ、クールダウンとして重要

運動は個人の体力や健康状態に合わせて開始し、徐々に強度を上げていくことが推奨されます。

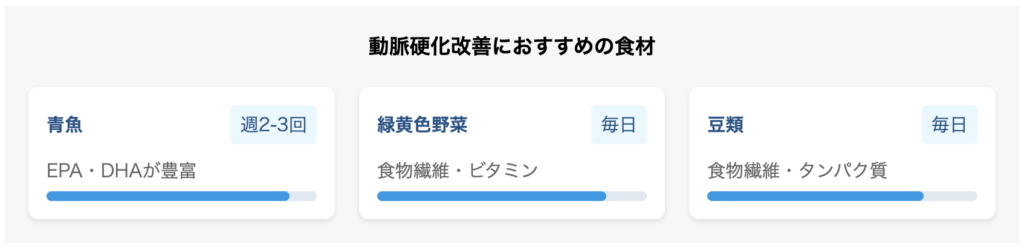

血管に優しい食生活の改善

動脈硬化の改善には、適切な食事管理が重要です。血管の健康を維持し、コレステロール値や血圧をコントロールするための食事のポイントは以下の通りです。

1.推奨される食材

魚類(EPA・DHAが豊富):週2-3回

野菜・果物(食物繊維、抗酸化物質):1日350g以上

全粒穀物(食物繊維):精製穀物の代わりに積極的に摂取

オリーブオイル(良質な脂肪酸):調理油として使用

2.制限すべき食材

塩分:1日6g未満

飽和脂肪酸:総カロリーの7%以下

糖質:過剰摂取を避ける

加工食品:できるだけ控える

睡眠の質向上による動脈硬化改善

質の良い睡眠は、血管の健康維持と動脈硬化の改善に重要な役割を果たします。成人には7-9時間の睡眠が推奨され、以下のような改善策が効果的です。

1.睡眠環境の整備

適切な室温(18-22度)と湿度(40-60%)の維持

遮光カーテンなどによる適度な暗さの確保

静かな環境づくり

2.就寝前のルーティン

就寝2時間前からのブルーライト制限

軽いストレッチや入浴によるリラックス

カフェインやアルコールの摂取制限

規則正しい睡眠習慣により、血圧の安定化やストレスホルモンの抑制が期待できます。

ストレス管理と心血管健康の改善

慢性的なストレスは血圧上昇や炎症反応を引き起こし、動脈硬化を悪化させる可能性があります。効果的なストレス管理には以下のアプローチが有効です。

1.リラックス法の実践

深呼吸:1日数回、ゆっくりと行う

瞑想やマインドフルネス:10-15分程度

軽い運動やヨガ:心身のリラックスに効果的

2.ストレス解消活動

趣味や創作活動への従事

適度な運動による気分転換

社会的な交流の維持

これらの活動を日常生活に組み込むことで、継続的なストレス管理が可能となります。

禁煙による血管機能の回復

喫煙は動脈硬化を促進する最も重要なリスク因子の一つです。禁煙により、血管機能は徐々に回復していきます。効果的な禁煙のためには以下のようなアプローチが有効です。

1.禁煙開始の準備

具体的な禁煙開始日の設定

喫煙のトリガーとなる環境や習慣の特定

禁煙補助薬の使用検討

2.禁煙後のサポート

医療機関での定期的なフォローアップ

禁煙外来の利用

家族や友人のサポート体制の構築

禁煙開始後、血管機能は比較的早期から改善が始まり、長期的な健康増進につながります。

医療機関の選び方と治療実績の評価

動脈硬化の効果的な治療と改善には、適切な医療機関の選択が重要です。専門的な検査設備と経験豊富な医師を有する医療機関で、正確な診断と適切な治療を受けることが、改善への第一歩となります。本セクションでは、医療機関選びの重要なポイントや、治療実績の評価方法、また実際の治療例について解説します。さらに、継続的な通院やフォローアップを考慮した医療機関選びのコツについても詳しく説明します。

動脈硬化の専門医療機関の選定

動脈硬化の診断と治療には、専門的な設備と知識が必要です。適切な医療機関を選ぶための重要なポイントは以下の通りです。

診断・検査設備の充実度

最新の画像診断装置(CT、MRI、超音波検査機器)の有無

血管機能検査装置(PWV測定器、ABI測定器)の整備状況

血液検査などの検査体制の充実度

専門医の在籍状況

循環器専門医の常勤

血管外科医との連携体制

生活習慣病専門医の有無

特に、心臓血管センターや循環器内科を有する総合病院では、緊急時の対応も含めた包括的な治療が期待できます。

治療実績と改善例の確認

医療機関の治療実績は、治療の質と効果を判断する重要な指標となります。以下のような観点から評価することが推奨されます。

治療成績の実績

年間治療件数と成功率

合併症の発生率

長期的な予後データ

具体的な改善例

カテーテル治療後の症状改善率

薬物療法による改善効果

生活習慣改善プログラムの成功例

医療機関のウェブサイトや診療実績報告書などで、これらの情報を確認することができます。

通院のしやすさと継続的支援体制

動脈硬化の治療は長期的な管理が必要となるため、通院のしやすさと継続的な支援体制も重要な選択基準となります。

立地とアクセス

自宅や職場からの距離

公共交通機関の利用しやすさ

駐車場の有無と利用条件

診療体制

診療時間の柔軟性(夜間・休日診療の有無)

予約システムの利便性

待ち時間の管理状況

患者支援体制

栄養指導や運動療法の指導体制

生活習慣改善のためのプログラム提供

患者教育セミナーの実施状況

また、かかりつけ医との連携体制が整っている医療機関では、効率的な医療費の管理が期待できます。

動脈硬化の総合的な改善に向けて

動脈硬化は、適切な予防と改善策の実施により、進行を抑制し、症状を改善することが可能な疾患です。

本ガイドでは、動脈硬化の基礎知識から具体的な改善方法まで、包括的な情報を提供してきました。特に重要なのは、早期発見と適切な治療の組み合わせ、そして継続的な生活習慣の改善です。

定期的な健康診断による状態の把握、専門医による適切な治療、そして日常生活における予防的な取り組みを組み合わせることで、より効果的な改善が期待できます。また、家族や医療機関のサポートを活用しながら、長期的な健康管理を継続することが、動脈硬化の予防と改善の鍵となります。

動脈硬化の改善に関するQ&A

動脈硬化を改善する効果的な食事法とは?

動脈硬化を改善する食事法は、抗酸化作用のある食品と良質な脂肪を中心としたバランスの取れた食事が基本です。

具体的には、魚類(特に青魚)を週2-3回摂取し、オメガ3脂肪酸を補給します。また、野菜や果物を1日350g以上摂取し、食物繊維やビタミン類を十分に確保します。全粒穀物や豆類も積極的に取り入れ、悪玉コレステロールの低下を促進します。

一方で、飽和脂肪酸の摂取は総カロリーの7%以下に抑え、塩分は1日6g未満に制限することが推奨されます。また、緑茶や発酵食品なども血管の健康維持に効果的です。これらの食習慣を継続することで、動脈硬化の進行を抑制し、症状の改善が期待できます。

動脈硬化は完全に治癒できますか?

動脈硬化は、早期発見と適切な治療により、進行を抑制し症状を改善することは可能ですが、完全な治癒は困難とされています。

しかし、適切な治療と生活習慣の改善により、血管の状態を大幅に改善することができます。薬物療法では、コレステロール値や血圧をコントロールし、カテーテル治療では狭窄した血管を広げることで血流を改善できます。

さらに、禁煙、適度な運動、バランスの良い食事といった生活習慣の改善を継続することで、動脈硬化の進行を効果的に抑制し、健康的な血管状態を維持することが可能です。重要なのは、これらの治療や改善策を継続的に実施することです。

動脈硬化の初期症状と改善のタイミングは?

動脈硬化の初期症状は非常に自覚しにくいことが特徴です。しかし、以下のような症状が現れることがあります。

1.早期の警告サイン

軽い運動での疲労感の増加

歩行時のふくらはぎの痛み

手足の冷えやしびれ

胸部の違和感や軽い圧迫感

2.改善に着手すべきタイミング

健康診断で血圧や脂質異常の指摘を受けた時

上記の初期症状を感じ始めた時

家族歴や生活習慣に懸念がある時

これらの症状や状況が確認された場合、速やかに医療機関を受診し、適切な検査と治療を開始することが推奨されます。早期発見・早期治療が、最も効果的な改善につながります。