医師監修のもと、ぜにたむしの正しい見分け方と確実な治し方をご紹介します。ぜにたむしは白癬菌が原因の皮膚感染症。湿疹と症状が似ているため、正しい判断を誤ると完治が遅れる可能性があります。本記事では、初期症状から完治までの期間、再発防止のポイントまで、エビデンスに基づいた治療法を分かりやすく解説。完治を目指す方必見の情報をお届けします。

【重要】ぜにたむしと湿疹の見分け方

ぜにたむしは早期発見・早期治療が極めて重要な皮膚疾患です。しかし、多くの患者さんが「湿疹」と誤認識してしまい、不適切な治療を続けることで症状を悪化させてしまうケースが後を絶ちません。

間違ってしまい治療が長引かないよう、原因や症状を確認する前に「ぜにたむし」なのか「湿疹」なのかを見分ける方法をお伝えします。

出典:公益社団法人「日本皮膚科学会」でも注意喚起が行われています。

特に危険なのは、湿疹と誤診してステロイド薬を使用してしまうことです。ステロイド薬の使用は、ぜにたむしの症状を一時的に抑えるものの、原因となる白癬菌の増殖を促進してしまい、結果的に症状を悪化させる可能性があります。

ぜにたむしと湿疹の主な見分け方は以下の通りです:

発疹の形状:

- ぜにたむし:円形~楕円形、または環状で、輪の中心部分は健康な肌のように見える

- 湿疹:不定形で、明確な境界線がないことが多い

症状の進行:

- ぜにたむし:徐々に外側に広がり、中心部が治ったように見える環状の形態を形成

- 湿疹:特定の形状を持たず、症状の範囲が不規則に変化

かゆみのパターン:

- ぜにたむし:持続的なかゆみがあり、特に病変の縁に沿って強い

- 湿疹:状況により変動する不規則なかゆみ

このような見分け方の知識は、適切な治療法の選択に直結します。ぜにたむしと確認できれば、抗真菌剤による適切な治療を早期に開始することが可能です。実際に、正しい判断と適切な治療により、病院に行かずとも自宅での完治が可能なケースも多くあります。

その効果的な治療法の一つが、高い抗真菌作用を持つ「ティーツリーオイル」の使用です。

ぜにたむしの治療は再発防止を意識する

ぜにたむしを治療する上で、もっとも大切なポイントは再発させないことを意識することです。治療を始めたら、完治するまでは原因となる菌を殺菌して、なるべく清潔な状態を保つ必要があります。

※一般的にぜにたむしが完治するまでの期間は2ヶ月ほどかかります

ぜにたむしの治療は、開始から約2週間ほどでかゆみなどの主な症状が落ち着いてきます。

しかし、これはぜにたむしが完治しているわけではありません。

原因となる菌によって引き起こされる症状は、一見すると治ったような感覚になりやすく、少し気を抜いてしまうと一時的に減った菌が再度活性化してしまい、完治までの期間が長引く原因にもなります。

ぜにたむしを引き起こす「白癬菌」は、多湿な温かい場所を好むため、春の終わりから冬の始まりまでは特に再発症しやすくなります。さらに「白癬菌」は種類も豊富なため、適切な治療が欠かせません。

他にも、ぜにたむしの症状は「ただの湿疹」だと捉えられやすいものです。

これも注意すべきポイントの1つだと言えるでしょう。

ティーツリーオイルとは

ティーツリーオイルはその名の通り「ティーツリー」と呼ばれる植物から精製されたオイルです。

ティーツリーは主にオーストラリアなどに生育している植物であり、古くから葉の部分が治療に使用されてきたという歴史があります。

オーストラリアの先住民族であるアボリジニは、数千年に渡って葉の部分を砕いて、傷や皮膚、怪我の治療に使用していました。

「ティーツリーオイル」は植物由来の成分ではありますが、非常に高い殺菌力を持っていることが証明されています。

ぜにたむしの原因菌である「白癬菌」はもちろん、真菌、細菌などに対しての殺菌力は99.9%。

現在でも民間療法に幅広く使用されており、植物由来のオーガニックな抗真菌薬として活用されています。

ティーツリーオイルの効果

ティーツリーオイルは以下でご紹介する通り、wikipediaでもその試験結果が証明されています。

・ティーツリー油は、0.5%から1%未満の濃度に希釈した場合でも、幅広い種類の細菌や真菌に対して強い殺菌力がみられ、タンパク質に直接はたらくため耐性菌も発生しにくい。・補完・代替医療に精油を用いたり、せっけんや洗浄剤へ配合するなど幅広く使われている。

・フケを防止するためのティーツリーが配合されたシャンプーもある。

・歯周病、消毒、傷、火傷、カンジタ、白癬など菌が原因とされる疾患の殺菌を目的として全身に広く用いられる。

・防臭効果もある。火傷や関節痛の痛みを軽減する。

・自然の抗真菌薬として、口角炎などに民間療法で用いられる。

・口腔内のすぐれた殺菌作用や口臭予防作用があり、入れ歯の殺菌剤としても有効であった。

・ヒトから採取した歯垢にティーツリーを混ぜ、ティーツリーを除いてから培養し10種の菌を観察した結果、ティーツリー1%濃度の液では99.9%が殺菌され、原液では全く菌の発育が観察されなかった。

・口腔細菌の発育を抑制し、歯垢形成を抑制する。

・ティーツリーを配合した歯磨き剤や洗口剤がある。

・精油の臨床研究は、主に足白癬に関するものである。

・水虫や魚の目、タコなどの足の症状60例に対し、38例が顕著な効果、20例に良好な効果があった。

・にきびや口腔のカンジタ、皮膚のカンジタ、皮膚炎・湿疹、ヘルペス、爪・股・足の白癬に用いられ、被験者50名のうち1名を除き、症状の完治か顕著な効果があった。また、医薬品よりも副作用も少なかった。

wikipediaより一部抜粋

実験により判明した殺菌効果の高さから決して「原液で使用してはいけない」という注意点があるほどです。

再発防止におすすめの市販ぜにたむし治療薬

ぜにたむしは前述したように、原因菌をしっかりと殺菌しながら、継続した治療をする必要があります。かゆみが収まったり、湿疹部分が治ったように見えても、ぜにたむしを引き起こす「白癬菌」が生きていれば再発のおそれがあるのです。

「それならば、毎日お風呂に入っていれば大丈夫なのでは?」

こう感じられるかもしれませんが、「白癬菌」は水虫や他のタムシの原因菌でもあり、角質への浸透力が高いことで知られています。

詳しくは後ほど解説しますが「通常のお風呂ではむしろ他人への感染ルートになる可能性」もあるのです。

角質からも感染する可能性があるため、完治するまでは通常の石鹸などを誰かと共有することにもリスクがあります。

そこでおすすめの方法が「ティーツリーオイル配合ソープ」を使用することです。

患部の殺菌はもちろん、専用ソープとしてお風呂で使用することで、しっかりと日々のケアを忘れずにすることが出来るのです。

ドクターズチョイスで開発した「ティーツリーオイル配合」のファンガソープEXとファンガクリームは、細菌、真菌の両方に対応します。

皮膚の奥にまで浸透した「白癬菌」をしっかりと殺菌しながら、肌のターンオーバーによって除去を目指すことが出来るのです。

ファンガソープEX、ファンガクリームで再発防止ケア

完治するまで根気よく1日2回薬を塗り続ける

ある程度症状が収まったように見えたり、感じることも多いぜにたむしですが、実際には角質の奥、皮膚よりも深い部分で菌が残っています。

このため、完治するまで根気よく薬を使用することが大切なポイントです。

ファンガソープEXで殺菌、ファンガクリームでコーティング

完治するまでの間は身体を清潔な状態に保つことも大切です。しっかりと原因菌を殺菌できるファンガソープEXをお風呂で使用して、さらにファンガクリームを使用することで、殺菌した患部から菌が広がることを防止します。

- 毎日の入浴時に、ファンガソープEXでしっかりと原因菌を殺菌する

- 殺菌した清潔な状態を保つファンガクリームでその状態を維持

- 完治だと感じても、一定期間はファンガソープEXで再発のリスクを下げる

- ティーツリーオイル配合の薬用せっけんで、ぜにたむしの原因菌である白癬菌を99.9%殺菌します。

- 良い菌を残し、悪い菌(白癬菌などの真菌や細菌)だけを殺菌して洗い流し、肌が持つ本来の健康的な菌バランスに整えます。

- 配合されている「トコフェロール (ビタミンE)」が皮膚に潤いを与え、ひび割れや傷からの菌の侵入を防ぎます。

- 使用されている成分がすべて天然由来のため毎日のボディソープとして全身に使用でき、副作用の心配もありません。

- ティーツリーオイル配合の軟膏で、ぜにたむしの原因菌である白癬菌を99.9%殺菌します。

- 水分を一切含まない固い軟膏でコーティングするので、有効成分がしっかり患部に留まり、菌の増殖を防ぎます。

- 配合されている「トコフェロール (ビタミンE)」が皮膚に潤いを与え、ひび割れや傷からの菌の侵入を防ぎます。

- 使用されている成分がすべて天然由来のため長期間使用しても副作用の心配がありません。

ぜにたむしとは?

ぜにたむしは、真菌(カビ)の一種である白癬菌が皮膚の角質層に寄生することによって起こる皮膚の病気です。

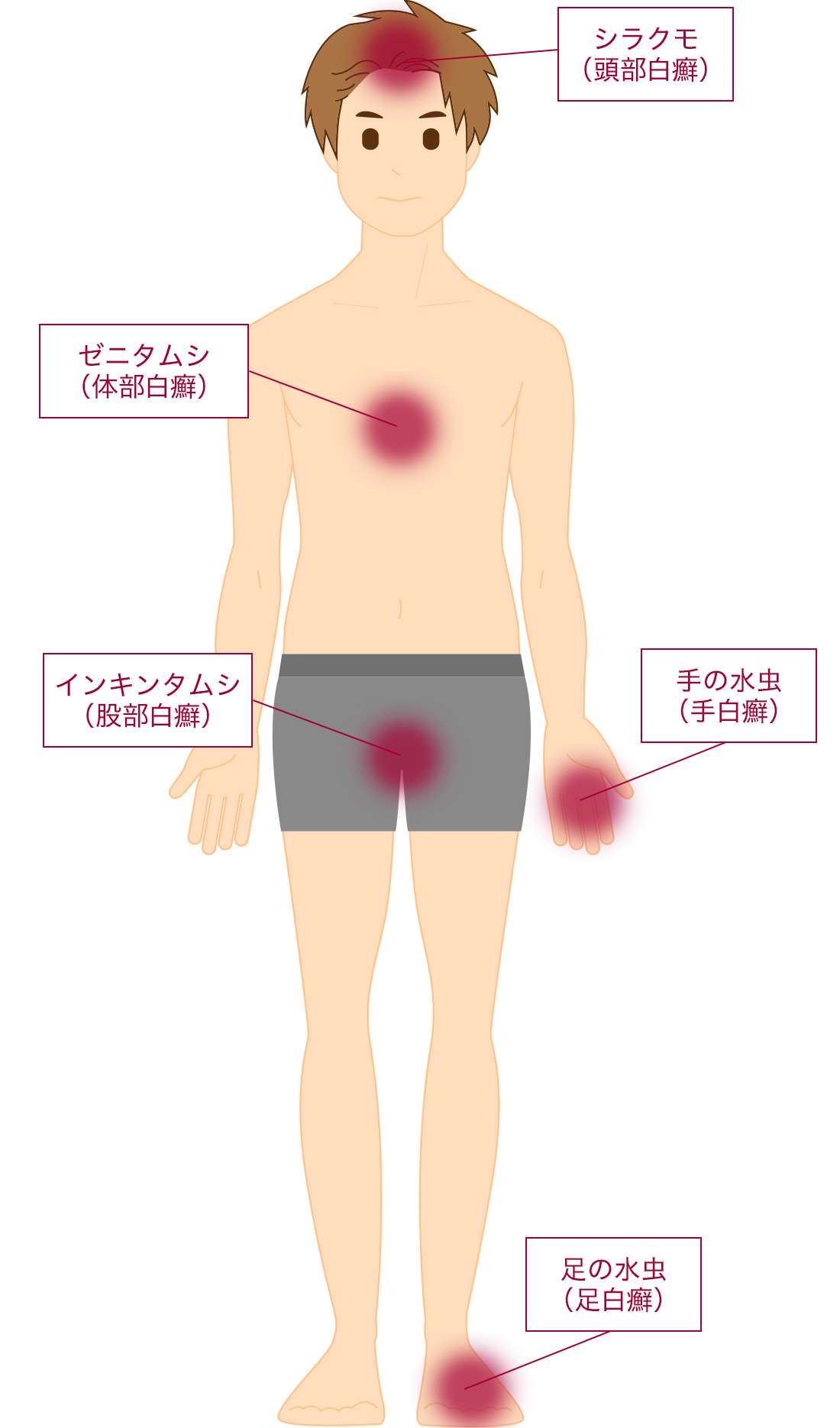

水虫の原因でもある白癬菌は、皮膚や髪の毛であればどこにでも感染します。このうち、手足や股間以外の身体に白癬菌が感染して発症する水虫は「体部白癬」といい、一般的に「ぜにたむし」とも呼ばれています。

また、顔に発症する水虫は顔面白癬といい、欧米ではぜにたむしとは区別されていますが、日本では顔面白癬を体部白癬(ぜにたむし)に含めることが多いようです。

通常は水虫やたむしなどの白癬患者から感染しますが、ときにはネコやイヌなど、ペットから感染することもあります。

ぜにたむしの症状

一般にピンク色から赤色の、縁がうろこ状になっている円形または環状の発疹が現れます。その見た目から輪癬(りんせん)とも呼ばれ、輪の中央は健康な皮膚のような見た目をしていますが、部分的に治っているわけではありません。発疹はときにかゆみを伴います。

ぜにたむしに似たような皮膚疾患もあるため見た目だけでは診断が難しく、ぜにたむしかどうかを確定するには、病院ではがれた皮膚を採取して顕微鏡で観察し、判断します。

ぜにたむしの初期症状と完治まで

初期症状(発症から1週間程度)

- かゆみを伴う小さな赤い斑点の出現

- 皮膚の一部が赤くなり、わずかに盛り上がる

- 円形や楕円形の形状が現れ始める

- この段階では湿疹と間違われやすい

1.進行期(1~2週間後)

- 病変部が徐々に拡大

- 縁(ふち)が隆起してはっきりとした輪郭を形成

- かゆみが強くなる

- 中心部が治ったように見える(実際には菌は残存)

2.最盛期(2~3週間後)

- 複数の病変が融合することも

- 強いかゆみを伴う

- 掻きむしることで二次感染のリスク上昇

- はっきりとした環状の形態を示す

完治までの期間と経過

1.治療開始後の変化

- 1週間目:かゆみが徐々に軽減

- 2週間目:発赤が薄くなり始める

- 3週間目:病変部の拡大が止まる

- 4週間目:皮膚の状態が改善し始める

2.完治までに必要な期間

- 最低2ヶ月の継続治療が必要

- 症状が改善しても内部の菌は残存

- 1回目の皮膚のターンオーバー(約28日)では不十分

- 2回目のターンオーバー後まで治療継続が推奨

完治の判断基準

1.完治を示す兆候

- かゆみが完全に消失

- 皮膚の発赤が消失

- 環状の形態が完全に消失

- 新たな病変が出現しない

2.注意すべきポイント

- 症状が改善しても治療は継続

- 完治後も2週間程度は経過観察

- 再発の兆候がないか注意深く観察

- 生活習慣の改善を継続

医師の診察が必要なケース

- 2週間の治療で改善が見られない

- 症状が急激に悪化

- 強い痛みや熱を伴う

- 病変部が広範囲に及ぶ

- 二次感染の疑いがある

完治後の再発防止

1.日常的な予防策

- 清潔な肌環境の維持

- 適度な保湿ケア

- 通気性の良い衣服の選択

- 定期的な殺菌処理

2.生活習慣の改善

- 過度な発汗を避ける

- こまめな着替え

- タオルの共用を避ける

- 定期的な寝具の洗濯

医師のコメント

「ぜにたむしの完治判定には、症状の消失だけでなく、一定期間の経過観察が重要です。特に梅雨時期や夏場は再発しやすいため、症状が改善してもしばらくは予防的なケアを継続することをお勧めします。」

ぜにたむしの原因

ぜにたむしは「体部白癬」という皮膚病の俗称で、白癬菌という糸状の真菌(カビ)が原因です。

白癬菌は患部だけではなく患部からはがれ落ちる角質の中でも生き続けることができ、また、そのはがれ落ちた角質に触れるだけでも感染のリスクがあります。

感染ルートとしては次のようなものが考えられます。

- 白癬菌に感染しているペットや白癬菌患者とのフェイスタオルやバスタオルの共用

- ジムや大衆浴場、サウナ、岩盤浴など不特定多数の人が利用する施設の利用

- 白癬菌がいるカーペットや玄関マット

- 枕やシーツの共用

- 白癬菌に感染しているペット

しかし、白癬菌が付着しても24~48時間以内に皮膚から除去すればぜにたむしは発症しないといわれています。

ぜにたむし、いんきんたむし、水虫の違いは?

ぜにたむし、いんきんたむし、水虫、どれも「白癬菌」と呼ばれる同じ種類の真菌(カビ)が身体にとりついて起こる病気です。

この白癬菌によって起こる病気をまとめて「白癬」と呼び、体のどの部位に症状が出るかによって呼び名が変わります。

白癬はよくみられる病気のため、以下のような俗称が存在します。

つまり、「いずれも同じ白癬菌が原因で生じる病気であるが、どこに症状が出たかによって呼び名が変わる」ということです。

新型水虫とは?

トリコフィトン・トンズランス

新型水虫とは、ここ数年日本各地で柔道をはじめとする格闘技選手の間で流行し問題になっている、トリコフィトン・トンズランスという新しい白癬菌が原因の水虫のことを言います。トリコフィトン・トンズランスは体・頭に寄生しやすいため、主にぜにたむし・しらくもを引き起こします。

この白癬菌は十数年前より南北アメリカやヨーロッパではしらくもの主な原因菌としてとらえられていましたが、日本では当時数例が報告されたのみでした。しかし、スポーツ交流により2001年以降、日本各地の学生格闘技部員の集団感染が次々と報告されるようになりました。

本症の原因菌であるトリコフィトン・トンズランスは従来日本に存在していた菌株とは異なることが遺伝子解析により判明しており、スポーツを通じて日本に持ち込まれた輸入真菌といえます。

また、他の白癬菌と違って、角質層への進入速度が数倍速いことが確認されており、感染力が強く家族・友人にうつりやすく、一度感染すると非常に治りにくいという性質をもっています。

ぜにたむしの一般的な治療方法

ぜにたむしは原因菌である白癬菌を除去することで完治することができます。一般的には白癬菌に有効な抗真菌剤の塗り薬(クリーム、ローション、ジェル、軟膏など)を使用します。

抗真菌剤の塗り薬を1日2回患部に直接塗り、発疹が完全に消えた後(通常2~3週間後)も7~10日間同じように塗り続けます。これは、塗り薬の使用をやめるのが早すぎると、完全に白癬菌を除去できずに発疹が再発する可能性があるためです。

また、白癬菌は症状が出ている部分よりも広範に感染している可能性があるため、薬を塗る際は広めに塗ることがポイントです。

症状の範囲が広かったり、程度が強い場合には内服薬を使用することもあります。

オロナインはぜにたむしに効果なし?

「オロナインH軟膏」といえば昔から軽いやけどや切り傷などに手軽に使える家庭の常備薬として有名ですが、ぜにたむしに効果はあるのでしょうか?

オロナインの成分はクロルヘキシジングルコン酸塩というもので、皮膚への刺激が少ない消毒薬として医療現場でも手や皮膚の消毒に使用されています。

オロナインの効能・効果には水虫やたむしの症状の改善も含まれ、ぜにたむしの治療にも使用することができます。

ただし、クロルヘキシジングルコン酸塩は消毒薬の中でも効果が弱く、白癬菌を含む真菌への効果が限られているので、オロナインでぜにたむしを完治させるのは難しいと考えたほうがよいでしょう。

ぜにたむしの正しい治し方

■白癬菌の繁殖を防ぐ

まずは、発症してしまったぜにたむしをそれ以上悪化させないためにも、白癬菌の繁殖を防ぐことが大切です。

- 白癬菌は温かく湿った環境を好むため、患部が蒸れないよう通気性の良い素材の服を選んでください。

- 体全体を清潔に保つよう心掛けてください。体を丁寧に洗った後は水分を拭き取り、患部を乾燥させることも大切です。

- 公共の施設を利用した後は、家に帰り次第手や体を丁寧に洗いましょう。家族で白癬菌に感染している人がいる場合はスリッパやサンダル、バスマットなどの共有を避け、部屋をこまめに掃除してください。

- 水分が入っていない軟膏タイプを選び、菌の繁殖を抑えましょう。

■白癬菌を確実に殺菌でき、副作用がない塗り薬を選ぶ

次に、白癬菌を確実に殺菌し、副作用の心配のない塗り薬を選ぶことが重要です。

ぜにたむし用の市販薬の多くは一時的にかゆみを抑える働きしかなかったり、抗真菌剤が配合されていて皮膚で良い働きをしている善玉菌までも殺してしまったりすることがあります。

善玉菌が死んでしまうと、皮膚上の菌バランスが崩れ、さらに白癬菌が繁殖する要因となります。

また、これらの市販薬には多くの副作用も報告されています。

副作用の心配がなく、根本的な原因菌(白癬菌)を99.9%殺菌できる天然成分として、様々な臨床研究でもその効果が証明されている「ティーツリーオイル」が今注目されています。

■1日2回、最低2か月間は必ず患部に薬を塗り続ける

薬を塗り始めると2週間ほどでかゆみも治まり、症状も改善しますが、白癬菌は皮膚の奥深くまで根を張るため、奥の菌の根が表皮に出るまでに1~2か月かかると言われています。

肌のターンオーバーは約1か月ですが、1回のターンオーバーでは菌の根がまだ皮膚の中に残っている可能性があるため、最低2か月間は薬を塗り続ける必要があるのです。

ぜにたむしを1日で治すことは不可能ですが、根気強く2か月間薬を塗り続けることで完治できます。

ぜにたむしの正しい治し方を実践する

ぜにたむしの正しい治し方を実践するには副作用のないティーツリーオイルを配合したせっけんや軟膏の使用が非常に効果的です。

まずは白癬菌の繁殖を防ぐために体全体を清潔に保つことを心掛けましょう。

- ティーツリーオイル配合の薬用せっけんで、ぜにたむしの原因菌である白癬菌を99.9%殺菌します。

- 良い菌を残し、悪い菌(白癬菌などの真菌や細菌)だけを殺菌して洗い流し、肌が持つ本来の健康的な菌バランスに整えます。

- 配合されている「トコフェロール (ビタミンE)」が皮膚に潤いを与え、ひび割れや傷からの菌の侵入を防ぎます。

- 使用されている成分がすべて天然由来のため毎日のボディソープとして全身に使用でき、副作用の心配もありません。

次に白癬菌を確実に殺菌でき、副作用がない軟膏を選びます。

ドクターズチョイスは水分を含まない、ティーツリーオイル配合で副作用の心配のない、ぜにたむし用軟膏ファンガクリームを開発しました。

- ティーツリーオイル配合の軟膏で、ぜにたむしの原因菌である白癬菌を99.9%殺菌します。

- 水分を一切含まない固い軟膏でコーティングするので、有効成分がしっかり患部に留まり、菌の増殖を防ぎます。

- 配合されている「トコフェロール (ビタミンE)」が皮膚に潤いを与え、ひび割れや傷からの菌の侵入を防ぎます。

- 使用されている成分がすべて天然由来のため長期間使用しても副作用の心配がありません。

ファンガクリームを1日2回、最低2か月間は必ず患部に塗り続けてください。

「1日2回、最低2か月間」というのは簡単なようで意外と難しいかもしれません。急用があったり、仕事で疲れて塗るのを忘れてしまったりということもあるでしょう。

しかし、こんな時に力強いのがファンガソープEXです。白癬菌が体に付着しても24時間以内に菌を洗い流してしまえば、ぜにたむしは発症しません。

つまり、毎日の入浴時にファンガソープEXで体を洗っていれば白癬菌を殺菌できるため、ぜにたむしが再発することはないのです。

ぜにたむしの予防と再発防止

ぜにたむしが再発してしまう多くの原因は、症状が改善し完治したと思いこんで治療を早期に止めてしまうことです。

皮膚の表面的な改善がみられるターンオーバー(約1か月)が終わるまでは治療を続けても、その後やめてしまう人が多いのです。しかし、1回のターンオーバーでは菌が残っている可能性があるため、最低2か月間は治療を継続しましょう。

市販薬を2か月間に渡って使用すると副作用が出てくる可能性もあるため、その心配のないティーツリーオイル配合のせっけんと軟膏の使用をおすすめします。

また、プールやジムなど白癬菌が付着しやすい公衆施設の利用や白癬菌保持者とのタオルの共有といったことに注意を払っていても白癬菌が付着してしまう可能性はあります。

毎日ファンガソープEXで体を洗うことにより、付着した白癬菌が皮膚に感染する前に洗い流すことができるので、ぜにたむしの予防、再発防止につながります。

正しい治し方を実践して、今度こそは再発を繰り返すぜにたむしを完治させましょう。

この記事の監修ドクター ペインター博士

アメリカテキサス州出身。ブリガム・ヤング大学で運動科学の学位を、パーカー大学ではその博士号を取得。

現在はユタ州ファーミントン市でカイロプラクティックを施術する傍ら、

「国境なき医師団」と協力し、ハイチやドミニカ共和国を含む複数の国で医療の提供にも注力している。